北海道大学 大学院共通授業科目「意識の科学入門2025」補足資料

2025年度の1学期に北海道大学 大学院共通授業科目として「意識の科学入門」を開講します。本講義は2021年度から開始して今年度が第5回目となります。

このページでは北大のシラバス検索システムに掲載されている情報に対して、それを補足する資料を掲載します。

以下の資料は今後もアップデートされてゆきます。履修選択の資料として活用してみてください。

更新履歴:

- 2025年1月25日 公開

[基本情報]

- 科目名: 大学院共通授業科目(一般科目):複合領域

- 講義題目: 意識の科学入門

- 担当教員: 吉田 正俊 (人間知・脳・AI研究教育センター)

- 開講年度: 2025

- 期間: 1学期

- 毎週火日6限 (18:15-19:45)

- 4/8-6/10まで8回 (後日更新される可能性があります)

- 教室: 文系共同講義棟(W棟)(部屋番号は後日お知らせします)

- 教科書: 指定なし

- 参考図書、参考文献は以下の講義詳細に講義ごとに記載します

[講義形態]

- 全8回の授業は講義室での対面授業とzoomでのオンライン授業のハイブリッド型の授業として行う。オンデマンド型の受講も可能(後述)。

- 各回の授業では、それぞれ80分程度の講義(2-3のセクションに分ける)を行う。途中で議論、質問の時間を多くとって、授業内容について不明な点は授業時間内に解消できるように行う。

- 授業の最後の10分はリアクションペーパーを書く時間に充てる。

- オンデマンド型受講について: 講義はzoomで配信すると同時に録画を行う。後日録画を視聴し、リアクションペーパーを提出することによっても受講が可能となっている。なお、録画は講義後0-1日後から7日後まで視聴可能であり、リアクションペーパーも講義後7日後までに提出する必要がある。

[授業の目標]

意識とはいったいなんだろうか?どうしたら意識を科学的に解明することができるだろうか?この問いは生命の起源や宇宙の起源と並んで重要な問題であるにも関わらず、国内の大学の講義で取り上げられる機会は非常に稀だった。しかし近年の意識への神経科学的アプローチの興隆によって多くの知見が蓄積されており、系統だった講義を立ち上げることが可能となっている。また、意識の研究は本質的に学際的な側面を持っており、意識の研究に興味があるけれどもどこから始めればよいかわからない、といった学生のニーズも多く聞くようになっている。本授業科目では、1) 意識の科学的解明についてこれまでの知見を体系的にまとめるとともに、2) これからの意識研究の指針となるようないくつか重要な視点について伝えることを目指す。

[講義概要]

Part 1: 導入

- 第1回 (4/8): 意識を研究するとはどういうことか

Part 2: 知覚としての意識

- 第2回 (4/15): 意識経験と情報処理の乖離

- 第3回 (4/22): 意識の神経相関から意識の理論へ

- 第4回 (5/13): アクティブな知覚と予測的処理

- 第5回 (5/20): エナクティブな知覚と力学系

Part 3: 自己としての意識

- 第6回 (5/27): 身体としての自己と運動主体性

Part 4: 感情としての意識

- 第7回 (6/3): 情動と感情

Part 5: 生命としての意識

- 第8回 (6/10): 意識の進化、生命と心の連続

[各回の講義についての詳細]

(昨年度の内容を元に構成してあります。多少変更する可能性があります。)

第1回 (4/8): 意識を研究するとはどういうことか

- 導入: 我々は目に写っているものすべてを経験しているわけではない

- ハードプロブレムと意識の認知神経科学

- 本講義が示す図式: 知覚、自己、感情としての意識、すべてをまとめ上げる視点

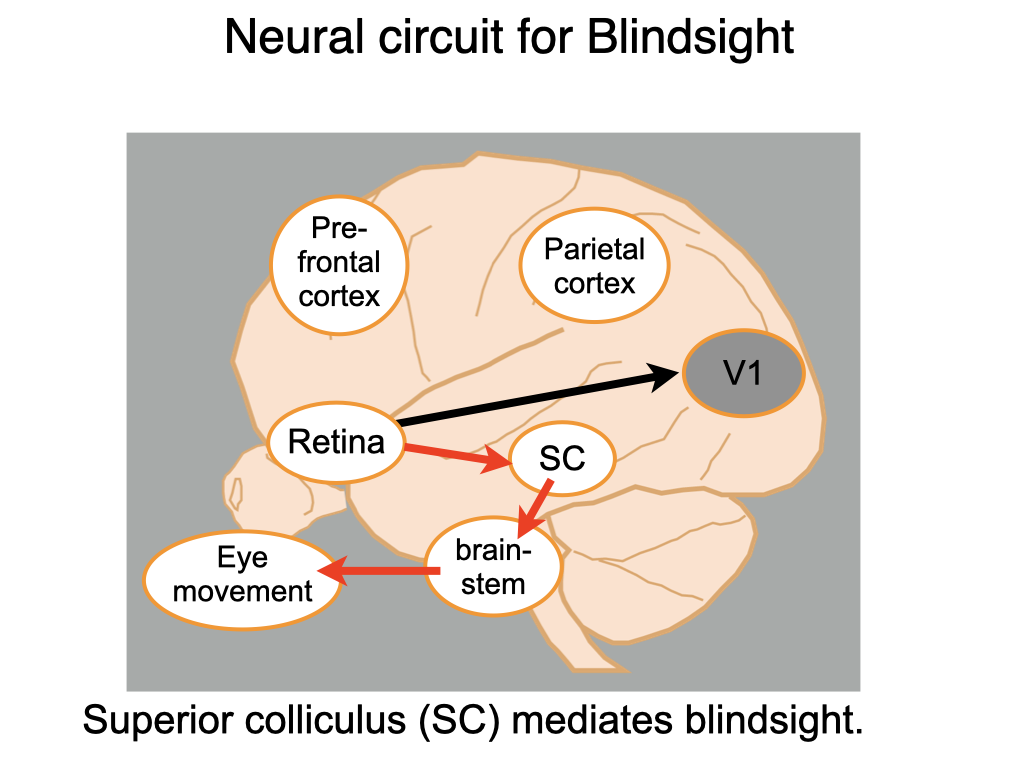

- 意識の科学 (盲視を例に)

- 脳損傷による意識レベルの変容と意識内容の変容: 植物状態、運動盲、分離脳

参考文献

- Searle, J.R. (1998). How to study consciousness scientifically. Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 353, 1935–1942.

- スーザン・ブラックモア (2009) 「意識」を語る NTT出版

第2回 (4/15): 意識経験と情報処理の乖離

- 意識経験なし、情報処理あり:

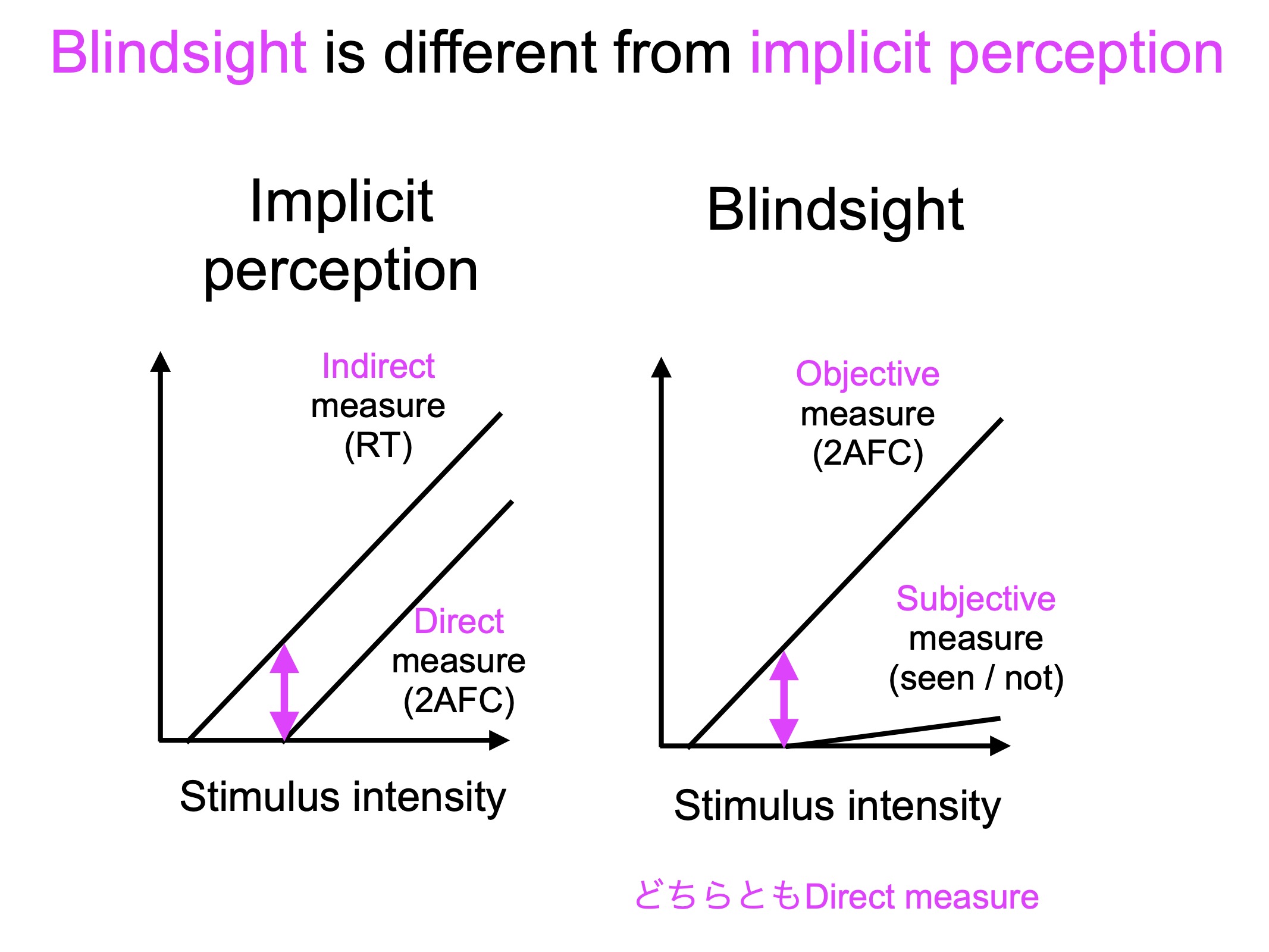

- 閾下知覚

- 盲視

- 意識経験あり、情報処理なし:

- 変化盲

- 不注意盲

- アイコニックメモリー

参考文献

- Dehaene, S., Naccache, L., Cohen, L., Bihan, D. Le, Mangin, J.F., Poline, J.B., and Rivière, D. (2001). Cerebral mechanisms of word masking and unconscious repetition priming. Nat. Neurosci. 4, 752–758.

- Azzopardi, P., and Cowey, A. (1997). Is blindsight like normal, near-threshold vision? Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 94, 14190–14194.

第3回 (4/22): 意識の神経相関から意識の理論へ

- 顔ニューロン、おばあさん細胞

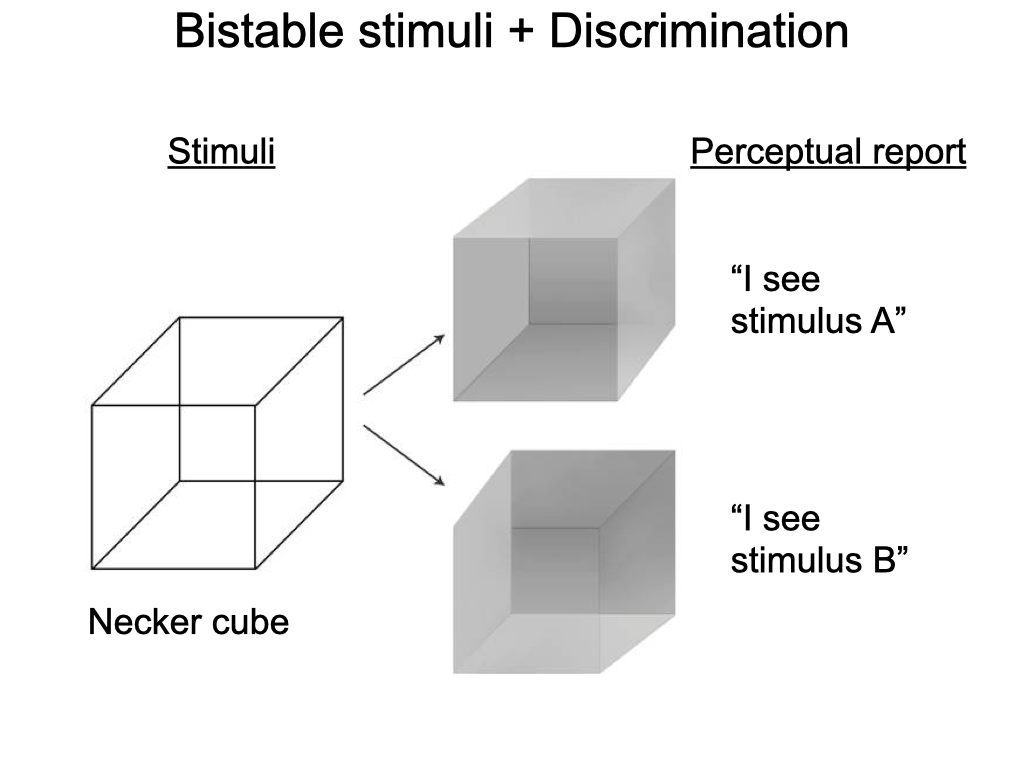

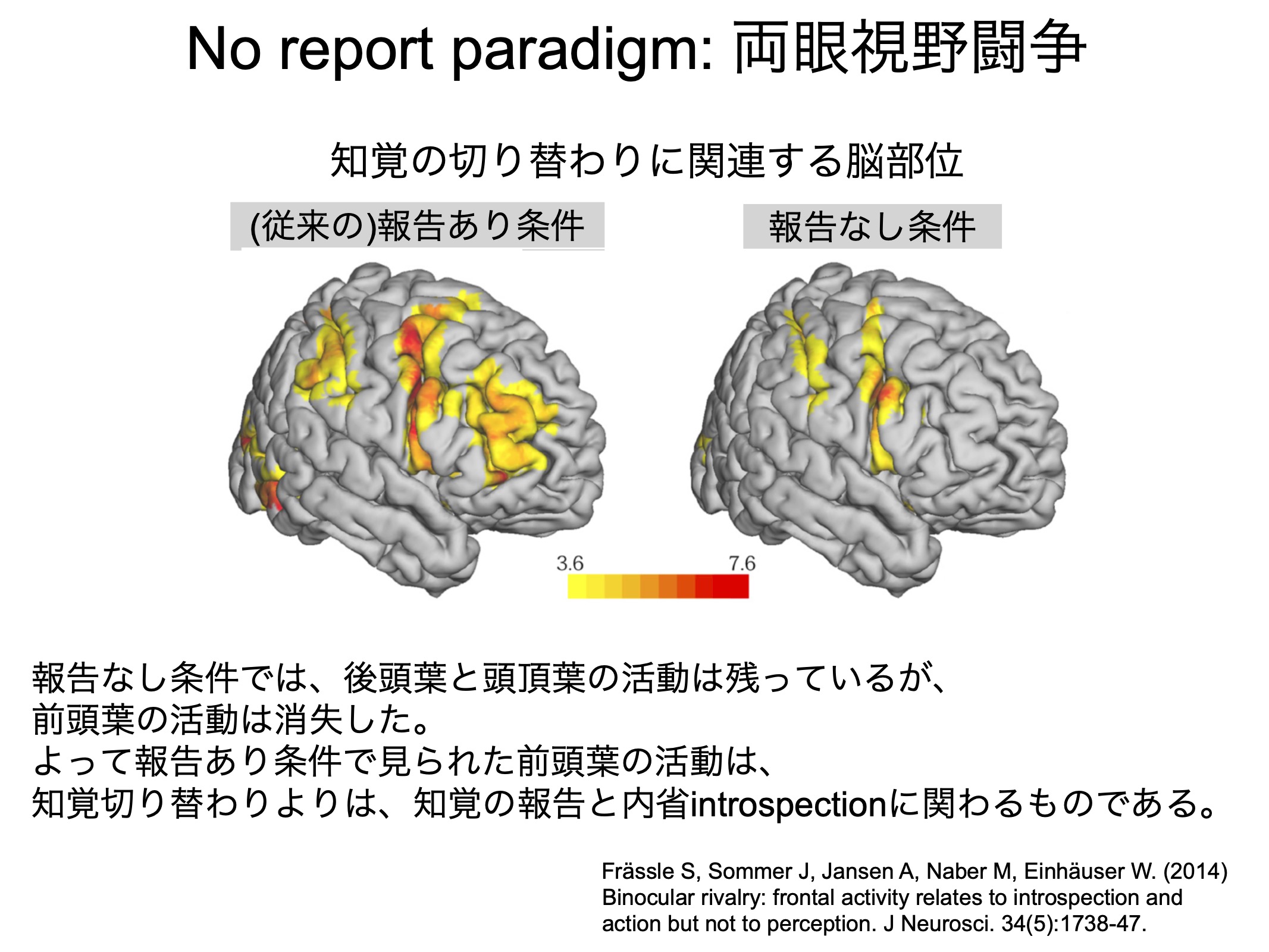

- 両眼視野闘争を使ったNCCの同定

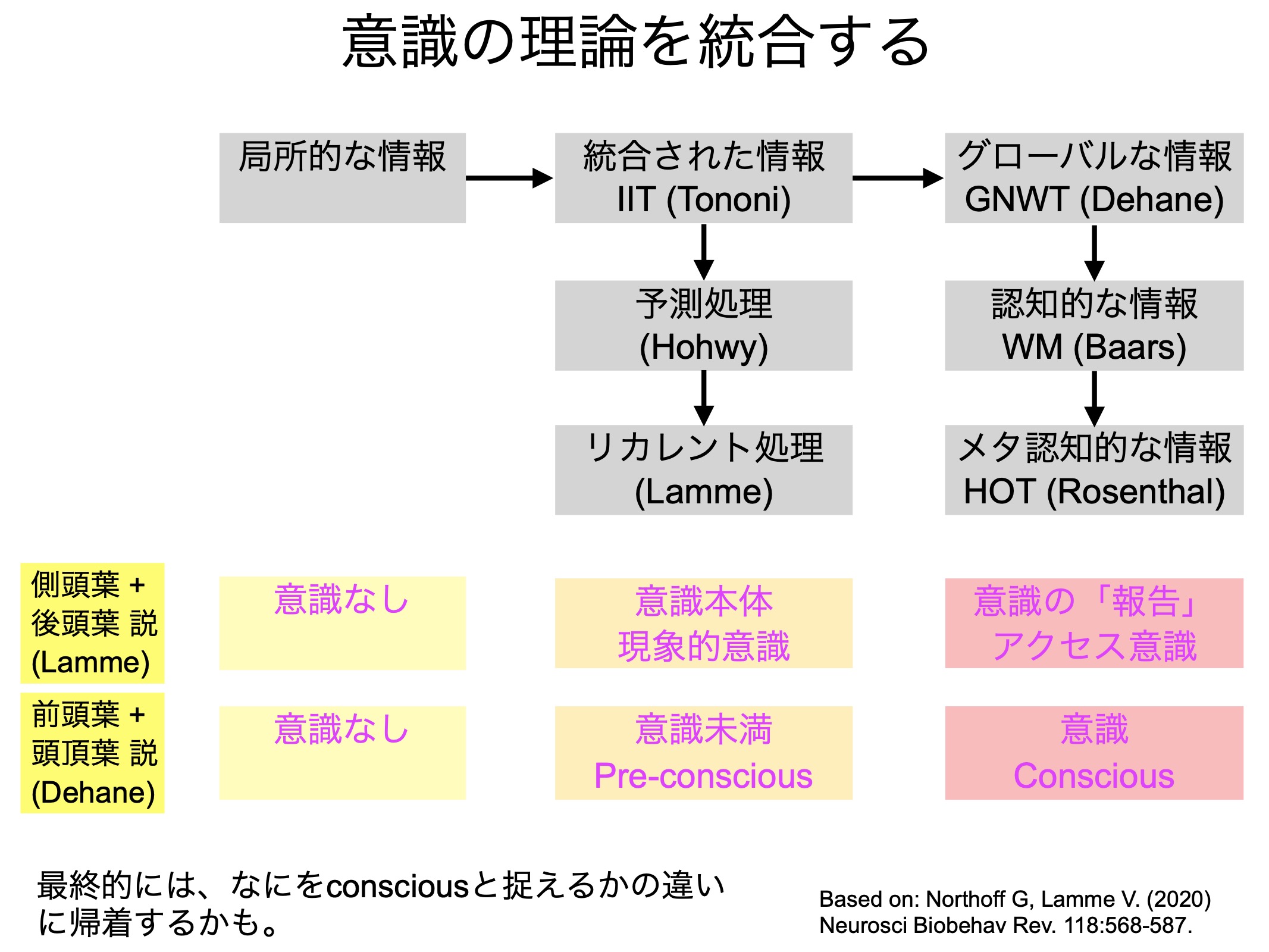

- 側頭葉+後頭葉説

- 前頭葉+頭頂葉説

- 両者をどう解決する?

- NCCから意識の理論へ

- 意識の理論・モデルとは?

- 予測的処理: ベイズ脳仮説、予測符号化

- Global neuronal workspace theory (GNWT)

- Integrated information theory (IIT) 情報統合理論

- 白黒つける?統合する?

参考文献

- Quiroga, R.Q., Reddy, L., Kreiman, G., Koch, C., and Fried, I. (2005). Invariant visual representation by single neurons in the human brain. Nature 435, 1102–1107.

- Logothetis, N.K. (1998). Single units and conscious vision. Philos. Trans. R. Soc. London. Ser. B Biol. Sci. 353, 1801–1818.

- クリストフ・コッホ(2006) 「意識の探求―神経科学からのアプローチ」 岩波書店

- Lamme VA. (2006) Towards a true neural stance on consciousness. Trends Cogn Sci. 10(11):494-501.

- Dehaene S, Changeux JP. (2011) Experimental and theoretical approaches to conscious processing. Neuron. 70(2):200-27.

- Melloni L, Mudrik L, Pitts M, Koch C. (2021) Making the hard problem of consciousness easier. Science. 372(6545):911-912.

- Seth, A.K., Bayne, T. (2022) Theories of consciousness. Nat Rev Neurosci 23, 439–452

- スタニスラス・ドゥアンヌ (2015) 「意識と脳――思考はいかにコード化されるか」 紀伊國屋書店

- ジュリオ・トノーニ, マルチェッロ・マッスィミーニ (2015)「意識はいつ生まれるのか 脳の謎に挑む統合情報理論」亜紀書房

第4回 (5/13): アクティブな知覚と予測的処理

- アクティブな視覚

- 逆さ眼鏡

- Held and Heinの実験

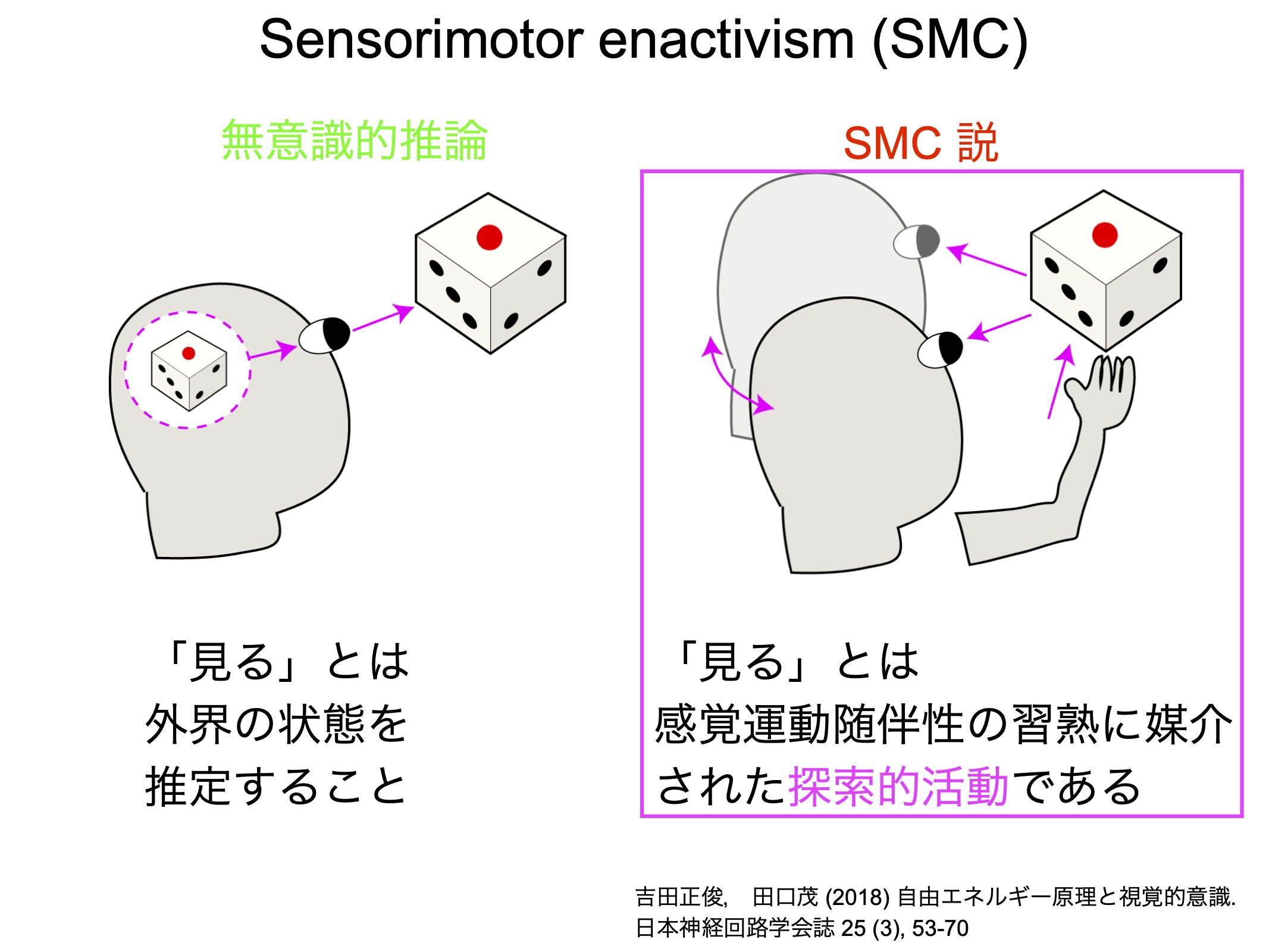

- 感覚運動随伴性説

参考文献

- J.M. フィンドレイ, I.D. ギルクリスト (2006)「アクティヴ・ビジョン―眼球運動の心理・神経科学」 北大路書房

- アルヴァ ノエ (2010) 「知覚のなかの行為 (現代哲学への招待Great Works)」春秋社

第5回 (5/20): エナクティブな知覚と力学系

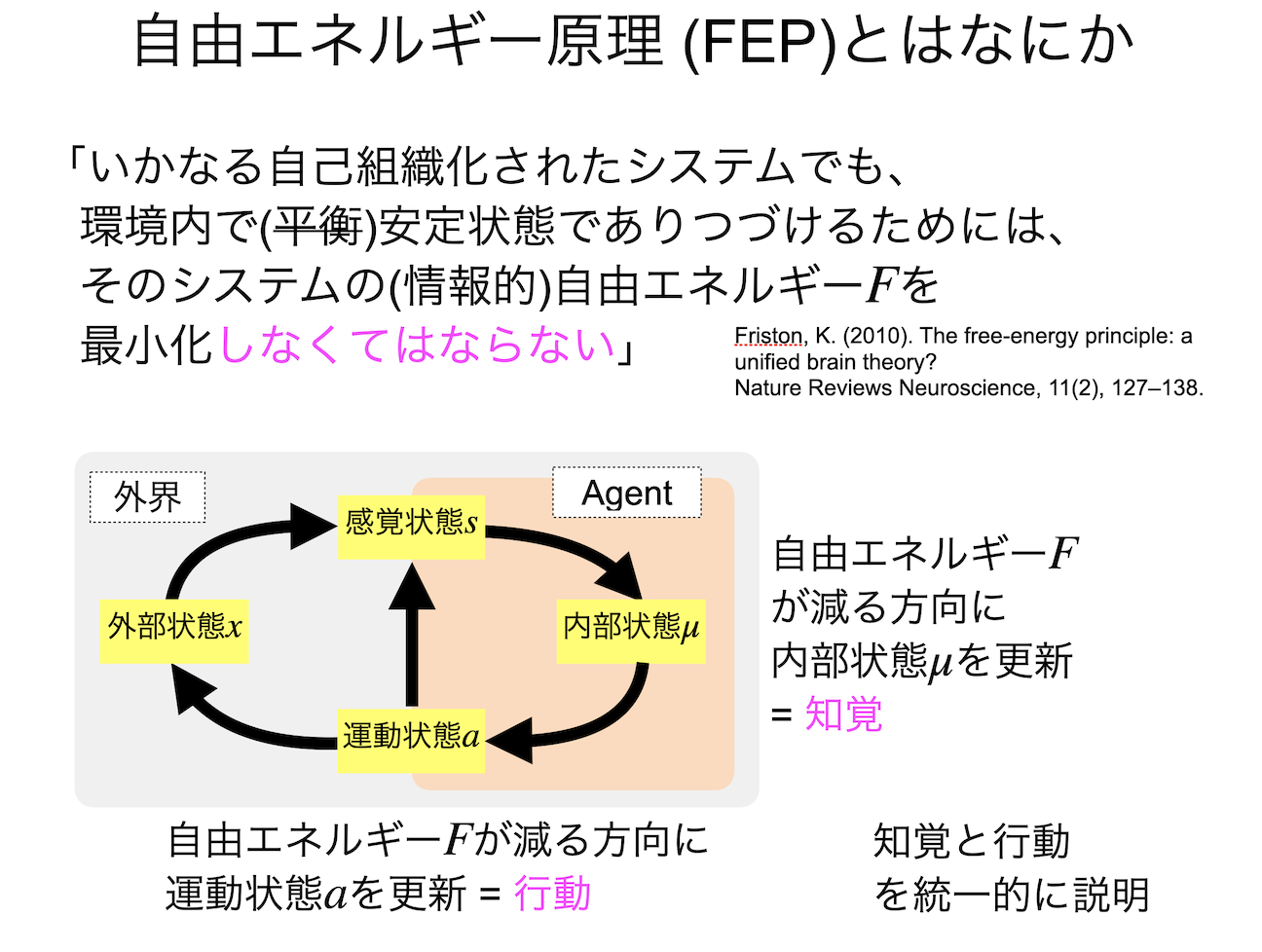

- ベイズ脳仮説

- 予測誤差最小化

- 自由エネルギー原理

- エナクティブ・アプローチ

参考文献

- 吉田 正俊, 宮園 健吾, 西尾 慶之, 山下 祐一, 鈴木 啓介 (2023) 自由エネルギー原理,能動的視覚,サリエンス. 人工知能 38(6) 787-795 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/38/6/38_787/_article/-char/ja

- フランシスコ ヴァレラ, エレノア ロッシュ, エヴァン トンプソン (2001) 「身体化された心―仏教思想からのエナクティブ・アプローチ」工作舎

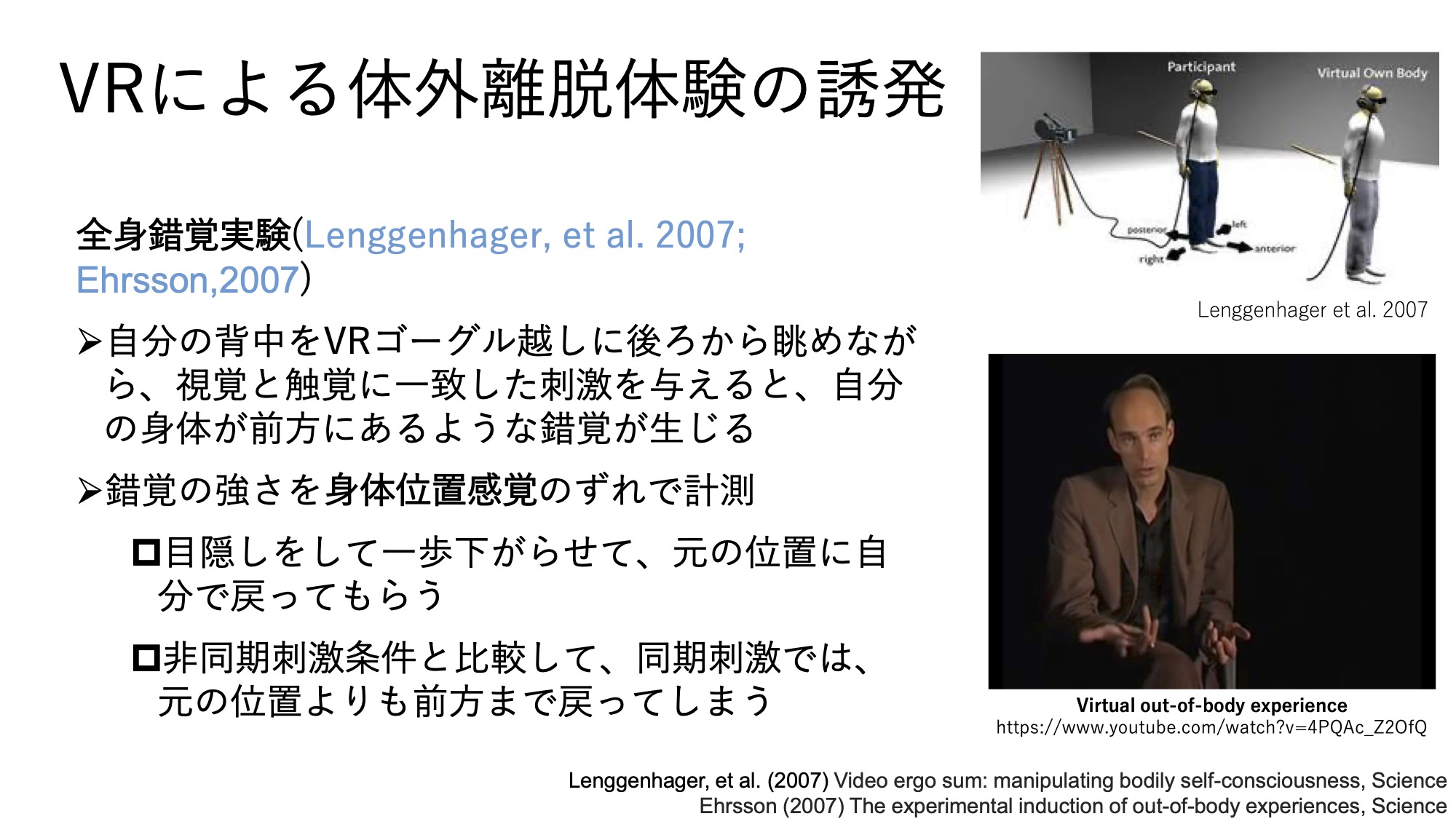

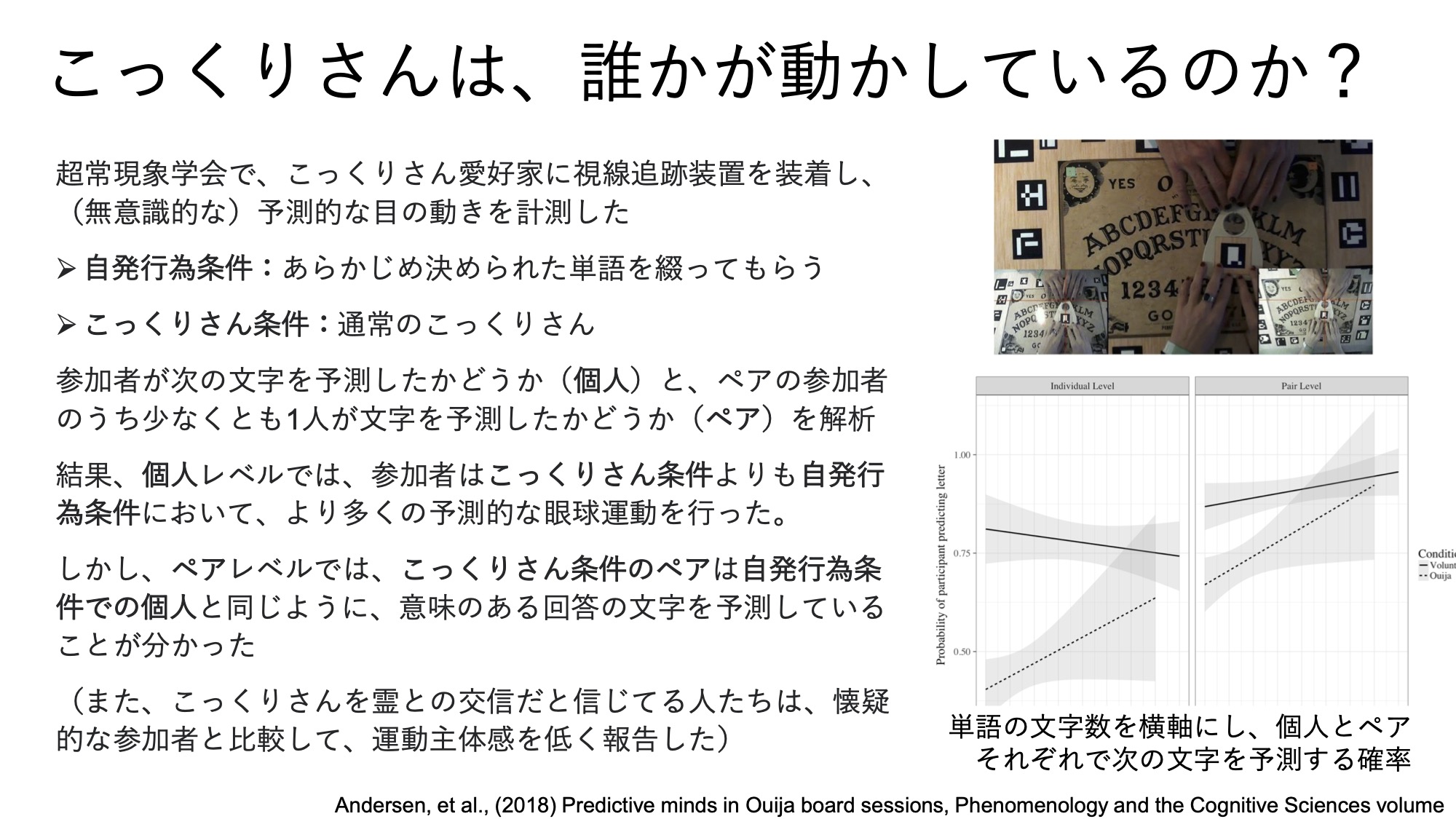

第6回 (5/27): 身体としての自己と運動主体性

- 自己とは?

- 身体所有感

- 自己と意識

- 自由意志の科学

- 主体感とその変容

- 運動制御理論と主体感

参考文献

- Botvinick & Cohen (1998). Rubber hands “feel” touch that eyes see. Nature, 391(756)

- Blanke & Metzinger (2009). Full-body illusions and minimal phenomenal selfhood. Trends in Cognitive Sciences, 13(1), 7–13.

- スーザン・ブラックモア(2010)「意識」岩波書店

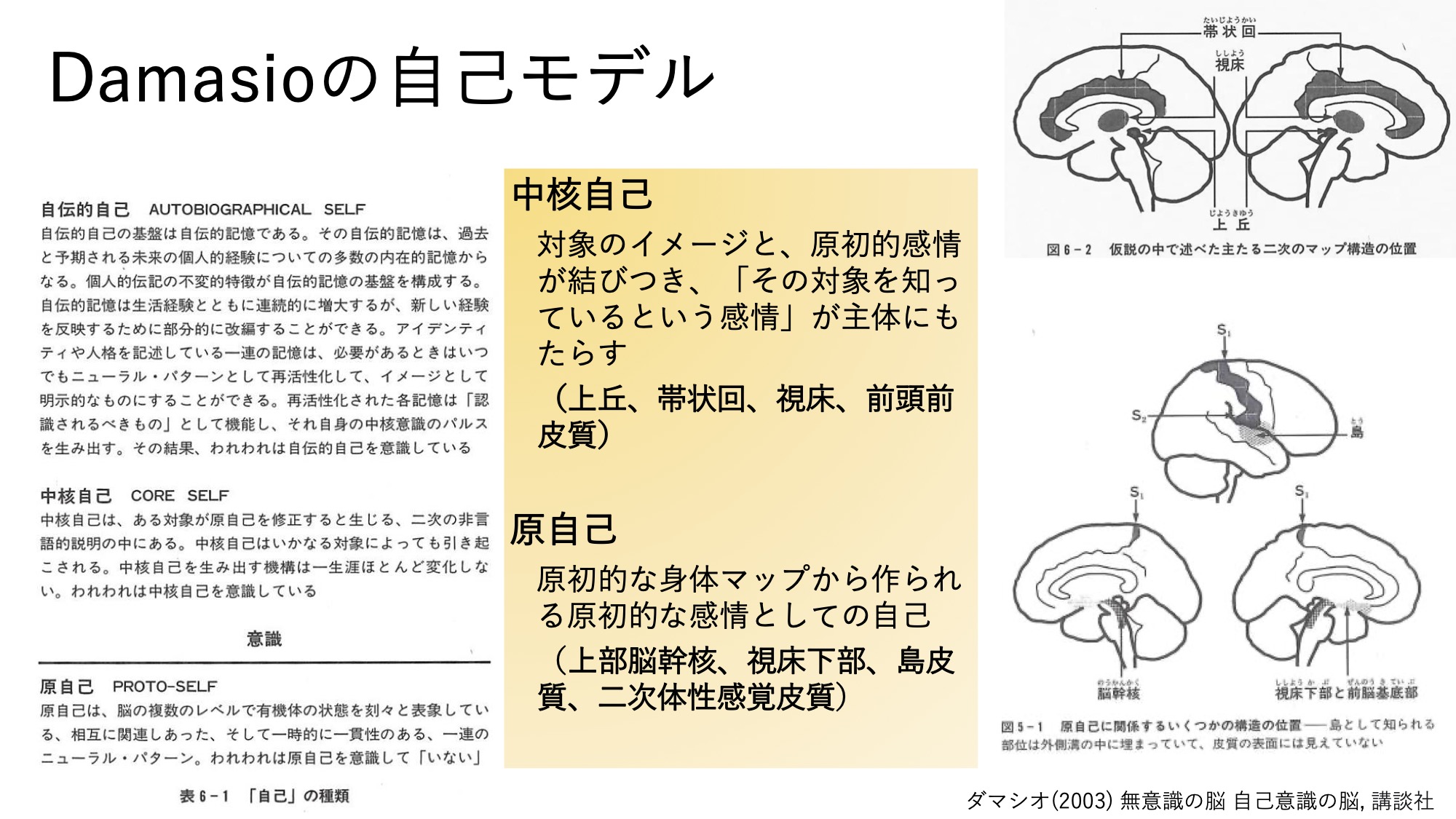

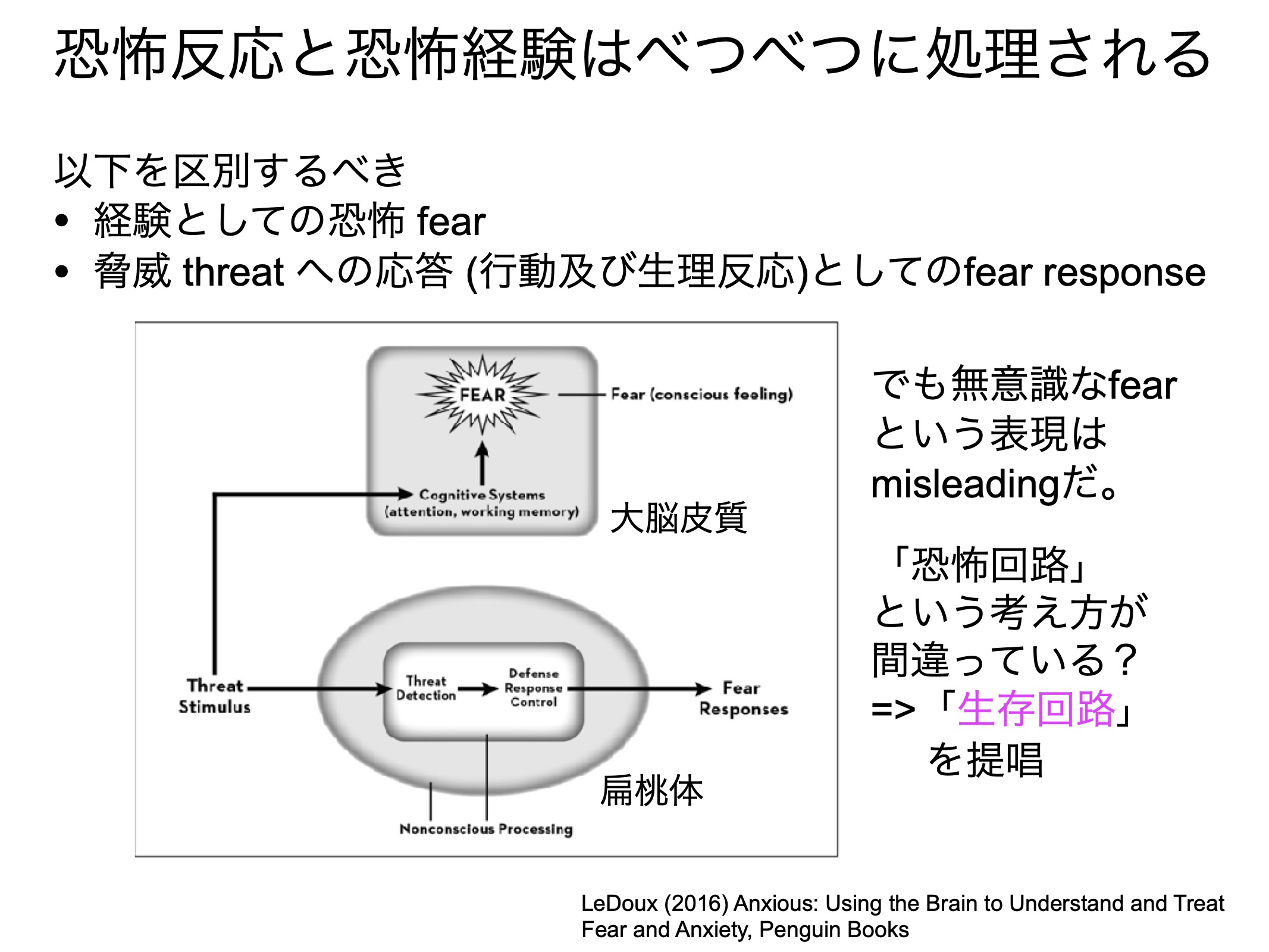

第7回 (6/3): 情動と感情

- 情動と感情

- 情動と感情の障害

- 内受容感覚

- 痛みと帯状回皮質

- 恐怖と扁桃体

- 報酬と意思決定とドパミン神経

参考文献

- ダマシオ(2003) 「無意識の脳 自己意識の脳」 講談社

- マーク・ソームズ(2021) 「意識はどこからうまれてくるのか」 青土社

- アニル セス (2022) 「なぜ私は私であるのか──神経科学が解き明かした意識の謎」 青土- LeDoux (2016) Anxious: Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety, Penguin Books

- Lisa Feldman Barrett (2019) 情動はこうしてつくられる――脳の隠れた働きと構成主義的情動理論. 紀伊國屋書店

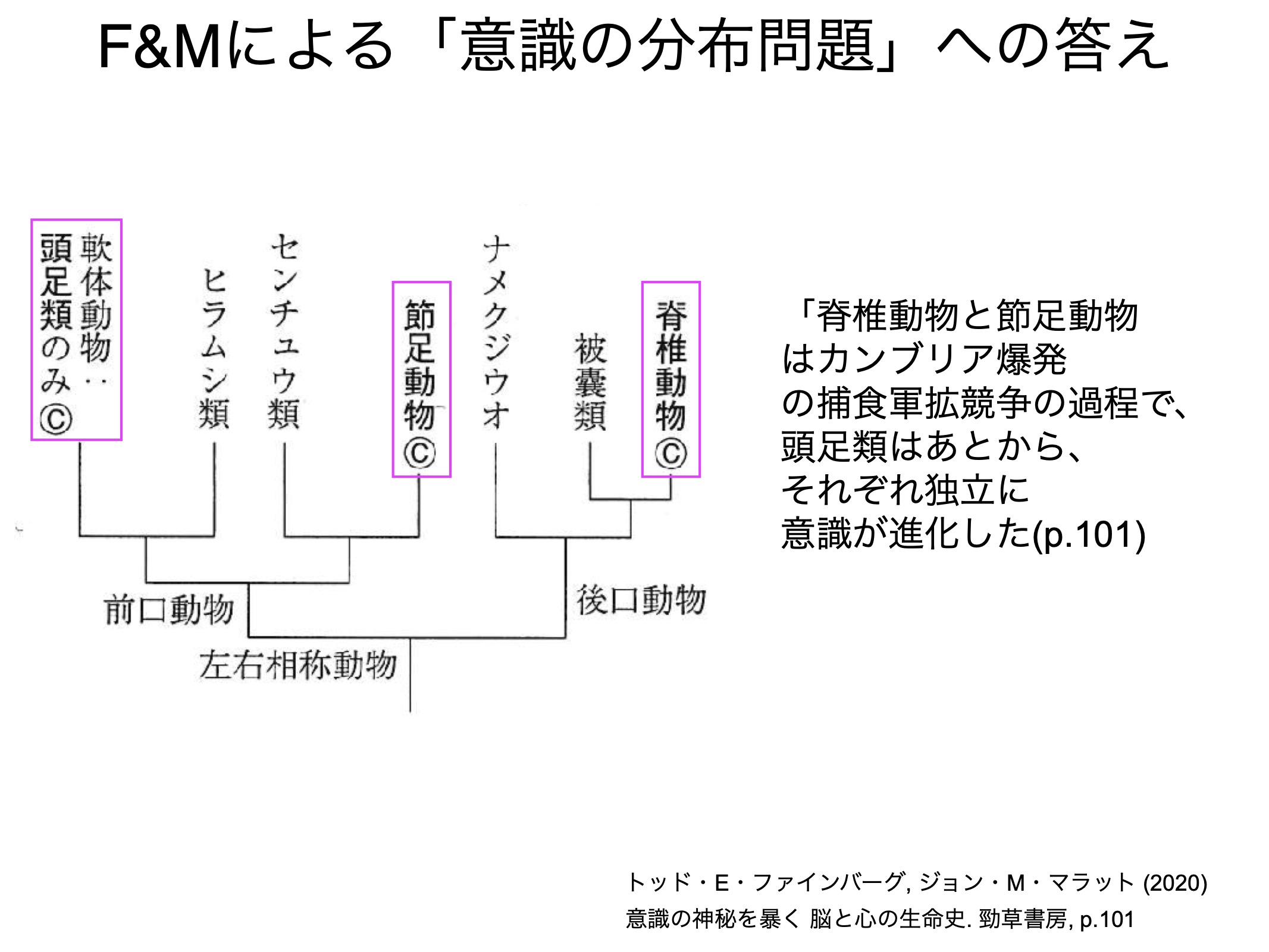

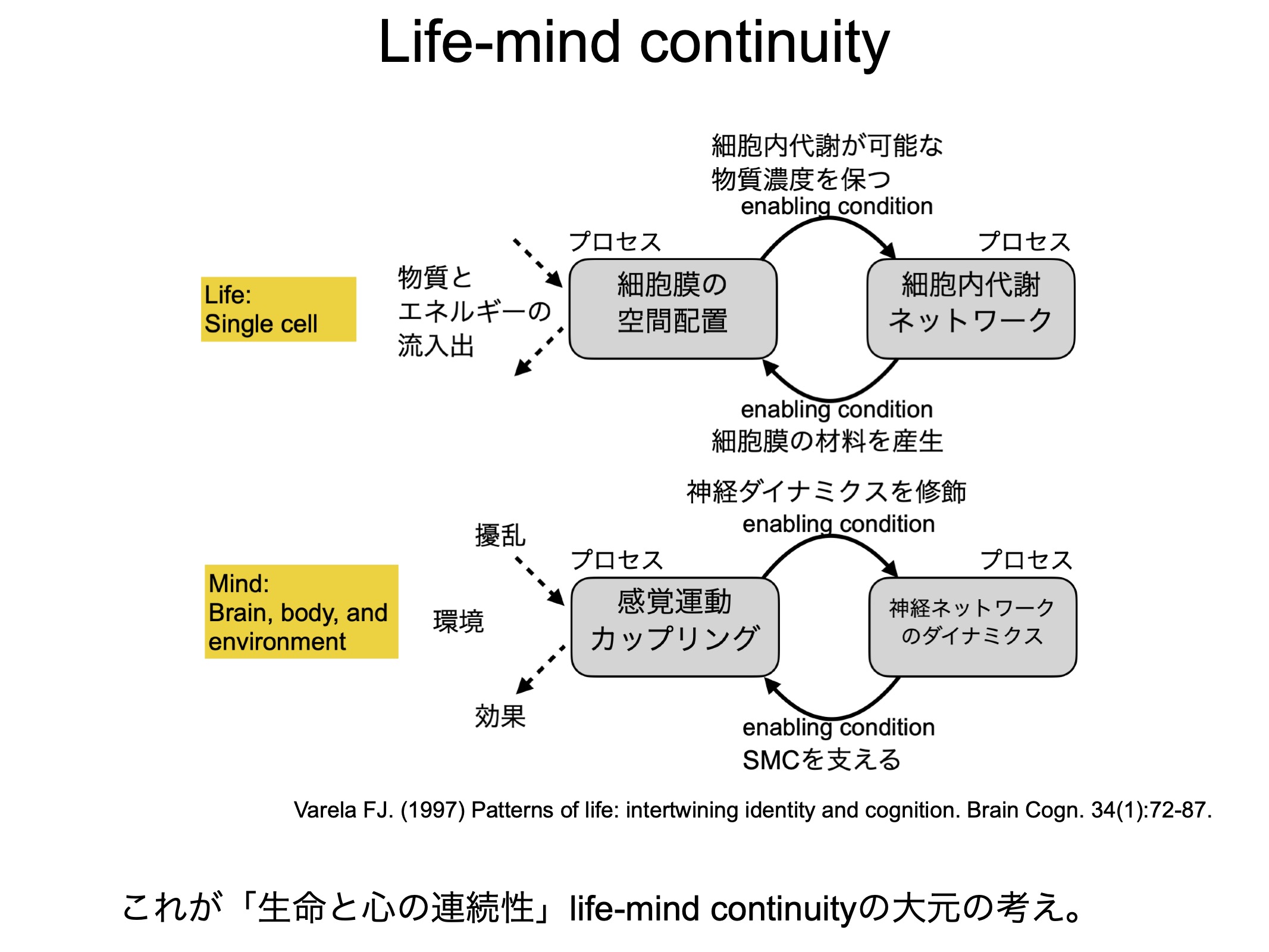

第8回 (6/10): 意識の進化、生命と心の連続

- 進化の視点で意識について考える

- 同型的視野マップ

- カエルの視覚からオシツオサレツ表象へ

- 情動と予測的行動

- 予測的処理から自律性へ

- 生物学的自律性から意味形成と規範性へ

- 生命と心の連続

参考文献

- ギンズバーグ, エヴァ・ヤブロンカ (2021) 動物意識の誕生 生体システム理論と学習理論から解き明かす心の進化. 勁草書房

- トッド・E・ファインバーグ, ジョン・M・マラット (2020) 意識の神秘を暴く 脳と心の生命史. 勁草書房

- Varela FJ. (1997) Patterns of life: intertwining identity and cognition. Brain Cogn. 34(1):72-87.

- Barandiaran et al. (2009). Defining Agency: Individuality, Normativity, Asymmetry, and Spatio-temporality in Action. Adaptive Behavior, 17(5), 367–386.

- 吉田正俊, 田口茂 (2018) 自由エネルギー原理と視覚的意識. 日本神経回路学会誌 25 (3), 53-70

[参考図書]

- 「意識」 スーザン・ブラックモア (2010) 岩波書店

- 「脳の意識機械の意識 : 脳神経科学の挑戦」渡辺正峰 (2017) 中央公論新社

- 「意識の探求 : 神経科学からのアプローチ」クリストフ・コッホ (2006) 岩波書店

[評価法]

- 以下の2つの内容を加味して成績評価を行う。詳しくは講義にて説明する。

- 各講義後のリアクションペーパー

- 各回の講義で面白かったこと、疑問に思ったこと、質問など書いてください。質問は次回講義などで返答します。

- 最小限の要求条件としては、講義に参加したことがわかることを書いてください。(「講義は面白かったです」だけなら、講義を聞いてなくても書ける。この場合は要求条件を満たさない)

- 期限: 次回の講義の直前まで。(オンデマンド受講の場合も同じ)

- 最終レポート (締め切り: 講義終了後1ヶ月後あたり。講義にてアナウンスします)

- 分量: A4で3枚 (maxで3ページフルまで、minで2ページフルよりは多い)

- 内容: 本講義で示した意識の科学的研究へのアプローチについて、講義内のトピックを選んで、あなたは賛成するか、反対するか、その理由とともに議論してください。

- 採点ポイント:

- 講義の内容を適切に理解して自分の言葉で表現できているか。

- 説得力のある議論ができているかどうか。

- 採点の重みは1) 20%、2) 80%

- なお、成績評価の方式は授業への参加形態(対面の参加、zoomでのリアルタイム参加、オンデマンド型受講)には依存しない。